un cuore rovente nel selvaggio gelido nord

Nato il 16 febbraio 1830 e deceduto il 06 gennaio del 1902, sarà artista poco conosciuto al di fuori della Scandinavia ma la fama non sempre è garanzia di un reale talento, essa è una Dea bendata simile alla Fortuna ma con una piccola fessura dalla quale alle volte può vederci in tempo, altre ci vede troppo tardi mentre la vita, così maledettamente breve, è già fuggita via tra le amarezze della quotidianità.

Ragazzo promettente per le sue doti pittoriche, espresse nella classica moda dei tempi e dei luoghi d’origine, doti sprecate per le scuole d’arte norvegesi, avendo famiglia con risorse economiche nulle, Lars nel 1852 viene finanziato da alcuni suoi estimatori e giunge nel 1853 all’Accademia d’Arte di Dusseldorf.

Forse su di lui, da bravo artista purissimo, pende già un cattivo auspicio. È timido impacciato, ingenuo, abbastanza semplice nei modi e nel linguaggio. Tutti sanno che viene da un’isola dove vive gente povera, quaccheri e contadini ed è solo. Provate ad immaginare che situazione.

Un ragazzo abituato al contatto con la natura più selvaggia ed alla completa solitudine, precipitato in un ambiente vivace e stimolante, pieno di novità e di persone da ogni parte dell’Europa.

Le cose iniziano a non andar bene, iniziano i pettegolezzi, le dicerie, Lars viene isolato, sgradito ai molti studenti che hanno alle spalle famiglie benestanti o borghesi. Escluso dalle compagnie di amici è costretto a proseguire nella solitudine, questa volta del tutto artificiosa e coatta.

È probabile che l’isolamento e l’ostracismo e forse anche atti di bullismo lo portarono ad una tale condizione di depressione da farlo rifugiare nella sua immaginazione.

In quel suo mondo beato, fatto di natura selvaggia che incute timore e lascia aperta la porta della libertà, Lars, lontano dal suo mondo reale ed immerso in una realtà affollata di esseri umani, ha fantasticato dell’amore.

Ha fantasticato e, purtroppo per lui, s’è innamorato! Cose che capitano a 23 anni. S’innamora della bella figlia del padrone di casa dove alloggia a Dusseldorf. La pagherà cara, molto cara.

Gli viene fatto sapere che la ragazza desidera avere con lui un appuntamento galante e che questo appuntamento è già stato organizzato per suo conto ma è una bugia. Di quelle bugie crudeli di gentaglia crudele e brutale. Egli quindi si reca presso il luogo stabilito e non trova la sua amata, bensì un gruppo di studenti bulli che iniziano a deriderlo e chissà cos’altro.

Lars cadde in una depressione ancor più profonda e buia.

Nell’ottocento avere di questi problemi non sollecita una società empatica e comprensiva ma un mondo basato sul meccanicismo che vede l’uomo come un dispositivo atto a produrre e che dev’essere riparato al pari di un carretto o di un telaio. Lars quindi, ritenuto prodotto difettoso perché pazzo, viene condotto al manicomio di Gaustad. Qui riceve le cure dell’epoca.

Esercizi fisici e duro lavoro, oltre a molto probabili altre pene corporali e spirituali, sono inflitte a Lars per i successivi 18 mesi. Infine viene sancito che trattasi di pazzo incurabile. Immaginate perché questa conclusione, immaginate quanto avrà resistito e si sarà opposto alla sua disgrazia all’incomprensione all’incomunicabilità in cui era costretto.

Ma il pazzo era lui.

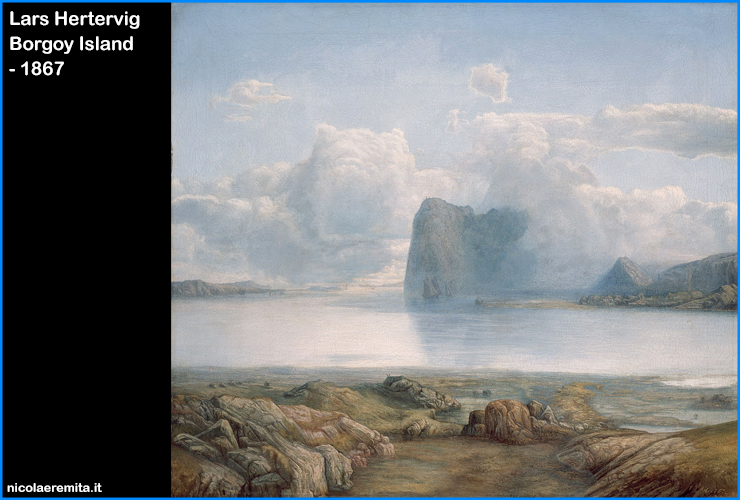

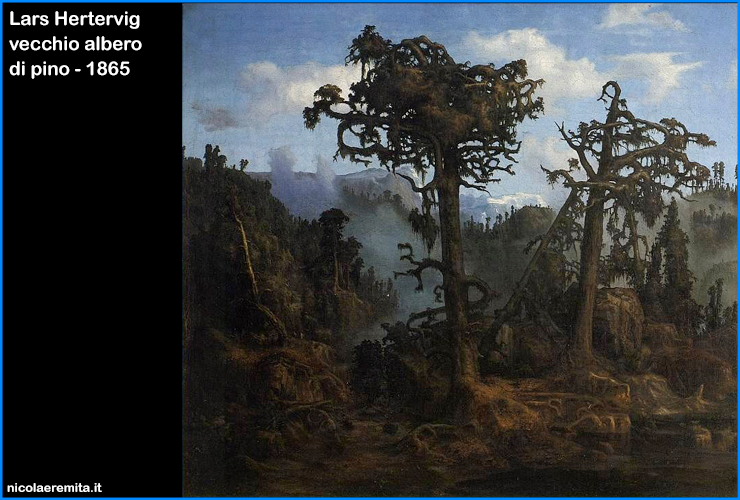

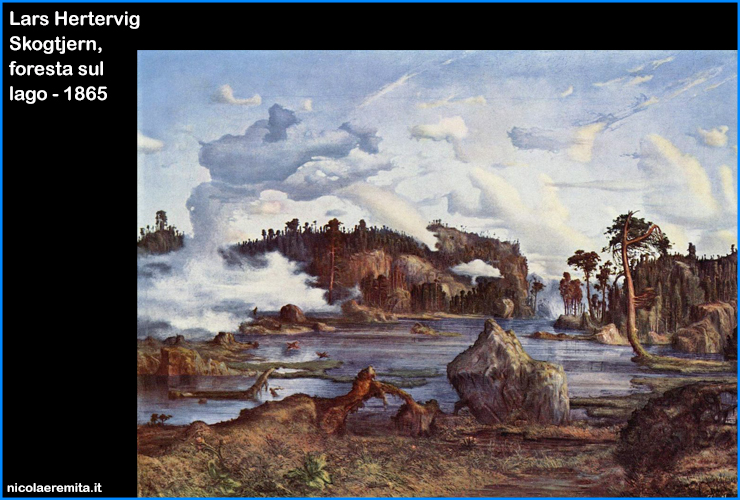

Lo rimandarono a casa dalla sua famiglia. Qui, nel tempo, iniziò a dipingere in modo del tutto diverso. Ripudiò le visioni arcadiche e nazionaliste della classica pittura norvegese dell’epoca. Fece emergere del tutto il suo spirito romantico e tragicamente vivido, aprendo le vertigini del baratro e dell’oscurità del mondo reale.

Le sue tele, finché ebbe modo di dipingere, sono una rottura completa con l’arte del suo tempo e del suo mondo. L’estetica della natura, il linguaggio che gli era più famigliare e, forse, quello che più gli consentiva di continuare a vivere, divenne il mezzo per testimoniare quello che i sensi suoi affilatissimi ricevevano.

Il paesaggio, seppur terrestre è come se svelasse un suo doppio alieno in cui i fenomeni atmosferici e le forme solide della natura s’animano, istruiti da demoni silenziosi e determinati, fruscianti e bizzarri. Demoni indagatori e rivelatori. Non esiste più alcun modello del reale. Il reale è direttamente imposto dai demoni e trasmesso senza remore alla mano ai colori ed alla tela. I risultati sono sconvolgenti e lanciano lontano, in un futuro irraggiungibile, l’arte di Hertervig.

Lars, grazie alla sua tragica esperienza ed alla sua difficile vita, ha svelato e liberato qualcosa di fresco e nuovo nel panorama artistico scandinavo rimanendo un singolo cuore rovente di verità in quella vasta distesa di ghiaccio. Ancora oggi quasi del tutto ignoto alla moltitudine festante e ciarliera del mondo artistico, egli ci dona quel respiro di purezza e salubrità che solo l’arte e la vita vissuta come capolavoro possono donare.

Quando non ebbe più soldi sufficienti non potè più acquistare i colori e le tele. Dovette limitarsi agli acquerelli ed ai gouaches che dipingeva su pezzi di carta rimediati quà e là ed incollati tra loro con colla di farina di segale fatta in casa. Morì nella povera vecchia casa di famiglia.

Nulla si seppe più di lui fino al 1914 quando fu organizzata una mostra con le sue opere. Oggi esse riposano mai stanche, mai vecchie, mai superate nei musei d’arte moderna di Stavanger di Bergen e di altre importanti città scandinave.