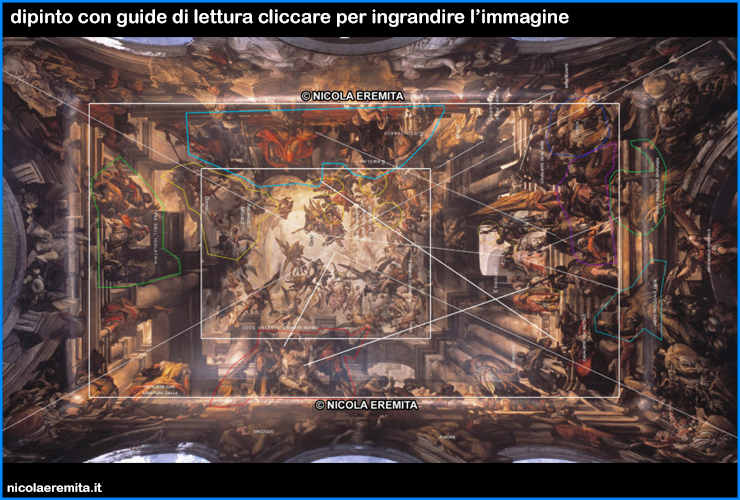

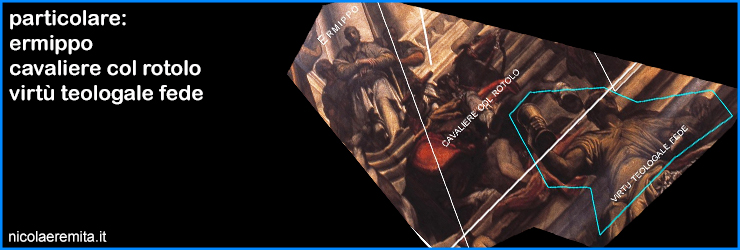

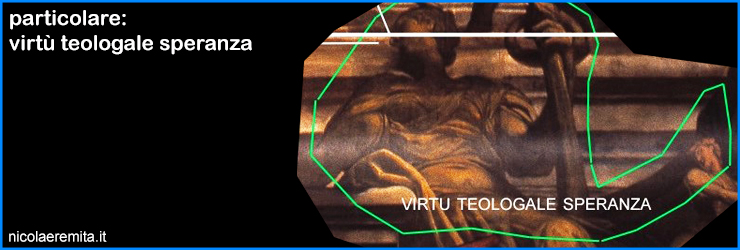

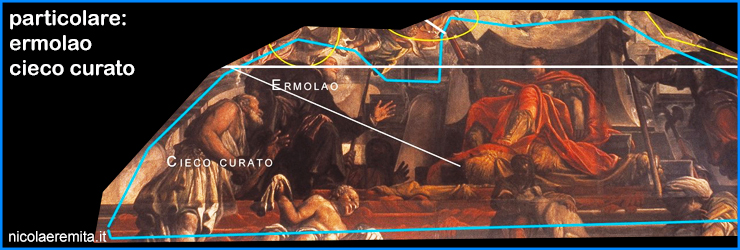

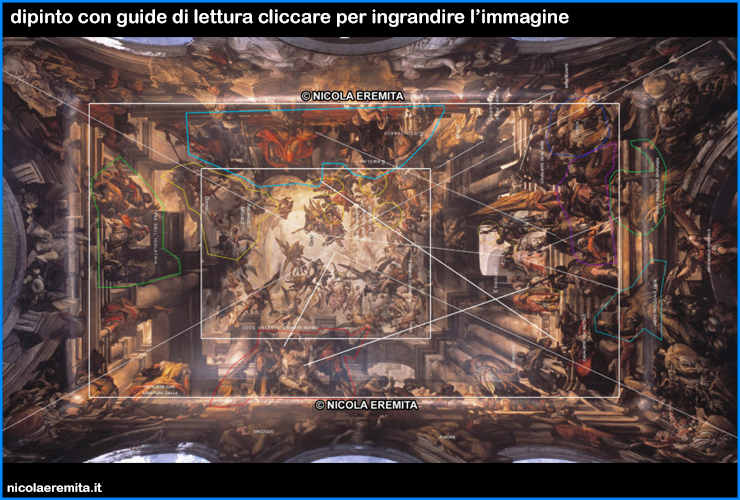

Potete seguire il testo con l’immagine qui riportata, le varie rappresentazioni sono cerchiate di diversi colori per una facile individuazione.

verde = speranza virtù teologali; celestino = fede virtù teologali; blu = carità virtù teologali; giallo = diavoli cacciati dagli angeli; rosso = corda uncino bastone martirio di San Pantaleon che, assistito da Ermolao, superò le prove; viola = soccorso a malati e feriti

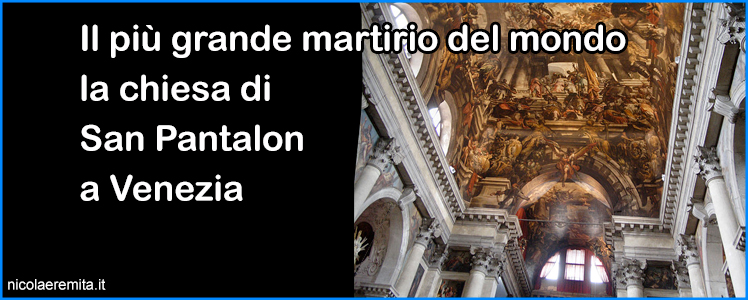

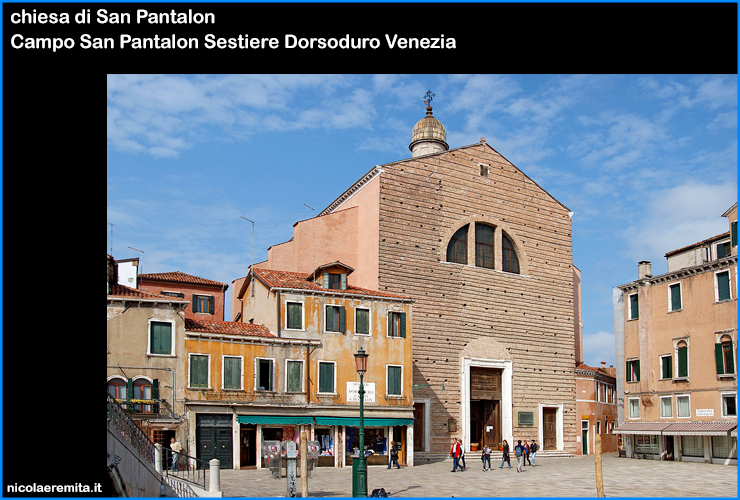

una Chiesa sacrificata, all’ombra della Scola di San Rocco e della Basilica dei Frari; nella realtà contemporanea essa sarebbe completamente oscurata dall’arroganza di chi gode, meritatamente o meno, di maggiore visibilità, di maggior “passaggio” nell’accezione turistico-pedonale dei nostri tempi usa e getta.

Fondata nel 1009, quando poche erano le strutture in pietra; forse solamente i luoghi di culto, quelli di potere e le dimore dei nobili, il resto baracche di legno e canne. Era allora Doge Ottone Orseolo, un ardimentoso sedicenne che ristabilì il dominio di Venezia sulla Dalmazia. Venne consacrata Parrocchia nel 1222 e fu schiacciata dal tallone francese che, tra il 1806 ed il 1810, impose la riduzione del numero delle cure pastorali veneziane da 70 a 30. Era il progresso, si diceva.

Rimaneggiata più volte, fu oggetto di un rifacimento quasi completo che ebbe gestazione dal 1668 al 1745, 77 anni di lavori; progettata da architetti di gran nome come il Longhena e quindi il Comin, dopo la morte del primo. All’interno si trovano la pala di San Pantalon dipinta dal Veronese, la sua ultima opera; l’esemplare di organo n. 400 di Callido, pale di D’Alemagna, di Vivarini, di Palma il Giovane, di Lazzarini. Si narra anche dell’altare che, nel cinquecento fu realizzato dal Palladio; il primo lavoro dell’architetto in Venezia. Con la ristrutturazione quell’altare fu smontato e venduto, se ne persero le tracce. Venne sostituito da altro manufatto opera di Pozzo.

Quello della Chiesa di San Pantalon era un mondo tanto diverso dal nostro. Potremmo definirlo un mondo “alieno” più che antico.

Non vi era alcun concetto di velocità ed anche l’economia aveva un aspetto del tutto estraneo all’odierno. La religione era pregnante per tutti gli aspetti della vita. La fede era sentita in modo concreto, reale; serviva a tenere unito il popolo a dare una speranza.

Vigeva il “passo d’uomo” ed in acqua il “remo”; molte strutture nascevano e crescevano in senso transgenerazionale; non c’era una serrata pianificazione temporale ma erano ben chiari gli obiettivi: fare le cose in grande. Rendere la Chiesa illustre e preziosa, rendere Venezia ( la Patria ) illustre e preziosa e potente. Tutto ciò era retto dal sentimento di carità. Quasi del tutto sincero, mitigato solamente dai commerci, dai conflitti, a loro volta mitigati dal reale timore per la vita ultraterrena.

Un mondo che noi oggi difficilmente potremmo comprendere; lo leggiamo nei libri ma non ci giunge il senso concreto di quella vita. Come con l’antica grecia; molti credono che essa fosse quell’ideale rappresentazione di uomini vestiti di bianche tuniche intenti a filosofeggiare. Ebbene, chi avesse letto saprebbe che il popolo greco viveva in gran parte in grotte, era denutrito, vestiva poco e poco si lavava.

Vivere nel senso del divino, nella certezza della ricompensa post-mortem, nella convinzione che il prelato, il nobile, il doge, il condottiero, fossero tali per volontà superiore e metafisica, rende una prospettiva del tutto differente. In questo contesto fiorisce la contemplazione. Qualcosa che noi oggi non conosciamo o, almeno, non in quello spirito.

La contemplazione è il frutto sano della costrizione, dell’immobilismo tecnico e politico. È la figlia del fotogramma pittorico e della Computer Numerical Control scultorea. A volte avere un limite apre un infinito. Allora fu così; era il mondo dei limiti; gravi ceppi imbastiti ai corpi ed alle menti che vedevano fango, sudore, fatica, fame, sofferenza, morte, epidemia, miseria, sporcizia, freddo; corpi e menti che, poi, si rivolgevano a Dio, per direttissima, senza alcun media; al più con l’intercessione della Madonna o dello Spirito Santo. Dio era lì tra loro, ogni giorno varcata la porta della Chiesa e c’erano più Chiese che pantegane.

Dio era nei colori, così vividi, nelle forme, così perfette e sane, nelle prospettive, nella vertigine delle navate. Urgeva assoldare i migliori perché Dio fosse orgoglioso e non si recasse altrove.

Così fu, grazie agli artisti.

A San Pantalon serviva qualcosa di notevole. Era in gioco il ruolo della Chiesa nell’amministrazione delle cure ai malati. La concorrenza delle Scole vicine era fortissima; ma San Pantalon aveva assi nella manica.

Lui, un turco cristiano ostinato, che studiò e praticò la medicina pagana di Esculapio al punto da esser tra i preferiti dell’imperator Galerio Massimiano; ma in seguito abbandonò quella scienza per curare invocando il nome di Cristo e, quindi, resuscitando cadaveri. Lui, che si meritò per questo il processo, cui oppose ferma la sua fede avendone in premio torture, vanificate dalla voce del Cristo che scioglieva la spada e le tenaglie; e spezzava le corde e le verghe. Lui, che infine fu martirizzato col lo spiccare, dal busto, del suo cranio. Con tali meriti, tutti guadagnati sul campo, era necessario qualcosa che fosse parimenti imponente e autorevole ma anche legato al nuovo alle tecniche agli artifizi. Era ormai il finire del seicento ed i saperi iniziavano ad allargarsi; e poi c’era in corso una riforma del teatro, s’avanzava la tragedia dell’Antonio Schinella Conti e del Scipione Maffei, poco d’appresso nasce il Goldoni. Insomma si esce dai noti sentieri della Commedia dell’Arte per sfociare nel confronto aperto con i francesi come Molière.

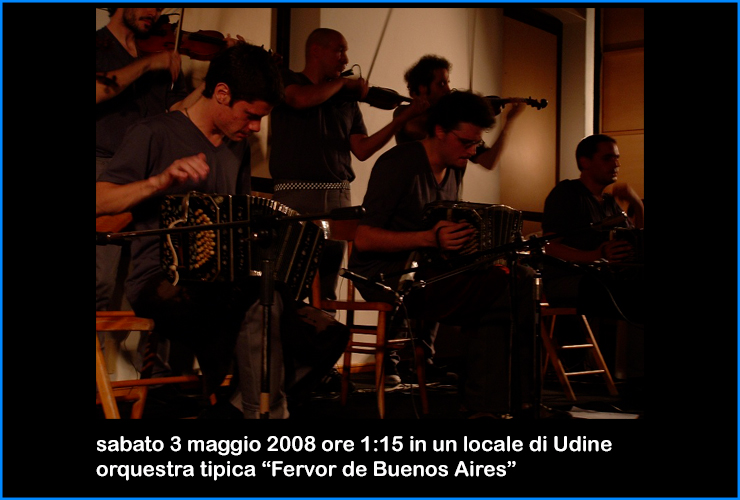

Tra i parrocchiani vi era l’artista Giovan Antonio Fumiani, già noto per opere destinate a scenografie di teatri. Nientemento i committenti erano Francesco Palma, maestro di musica addetto alla cantoria della Basilica di San Marco e Giovanni Battista Zampelli, parroco eruditissimo.

Persone di certo aggiornate sulle novità della drammaturgia. Costoro non conoscevano ancora il provincialismo; anzi, erano pronti a contendersi gli artisti locali con le altre congregazioni religiose. Fu grazie a questa “limitatezza”, a questa “restrizione di vedute”, che a Venezia fiorirono gli artisti e vissero degnamente delle loro opere. Gli archistar dementi, gli artisti da baraccone, i sindaci filosofi, erano ancora di là da venire.

Insomma, dopo breve consulta e grazie alle insistenze del Palma, l’incarico fu corrisposto al “omo de cesa” Mastro Fumiani che si accontentò di mite mercede; fors’anche in ragione della proporzione dell’opera. Si, perché si trattava di realizzare un dipinto di 443 metri quadrati da sistemare sul soffitto della nuova Chiesa di San Pantalon, in corso di ristrutturazione. Pareva proprio un’impresa superba; nessuno aveva mai, prima, realizzato un tale dipinto su tela; e nessuno ancora l’ha realizzato da allora.

Egli quindi s’accollò tale commessa all’età d’anni 44 che allora erano già molti.

Lo fece con l’ansia di non farcela o con la fede nella Provvidenza?

Forse viveva entrambe l’emozioni. Per un capolavoro del genere ci vollero 22 anni d’impegno. Si diffuse la leggenda che Mastro Fumiani, finito il lavoro, per lo sfinimento cadde e morì. In realtà la morte lo colse qualche anno dopo per una semplice influenza circondato dalle muliebri cure.

L’artista pose in campo tutte le sue esperienze ormai mature e, anche sotto la guida dei due colti committenti, concluse l’opera. Leggiamola.

Appena entrati nella Chiesa si viene sopraffatti dalla vastità di questo dipinto che, ad un occhio poco attento può sembrare un affresco; ma la morbidezza del tratto e il chiaroscuro, allo smaliziato svelano il tocco del pennello. La Chiesa non è di grandi dimensioni e quindi l’effetto coloristico e drammatico è ancor più intenso; come anche quello della prospettiva che, con rapidità accentuata dalle architetture, si apre verso un luogo di luce ultraterrena gialla e priva di cielo azzurro: luogo divino non naturalistico, vedremo in seguito.

Riuscire ad inquadrare l’insieme della composizione è quasi impossibile, tanti sono i dettagli, i piani ed i punti di vista e le figure coinvolte. Infatti ciò non sarebbe nemmeno richiesto, essendo l’intero insieme suddiviso in scene. Non si tratta quindi di una sola ed unica rappresentazione di un fatto ma della coesistenza, nello stesso spazio visivo, di scene distinte; ma avulse da una conseguenzialità temporale. È sempre la raffigurazione che trasporta lo spettatore lungo il dipinto.

La prospettiva è la parte emozionale della composizione. Essa è costituita da due rettangoli. Il primo circonda la base del dipinto come un architrave con dei gradini nei lati minori; il secondo è alla sommità della parte architettonica, al confine con il Regno dei Cieli. Possenti colonne li separano portando al massimo l’effetto climax. L’insieme da le vertigini.

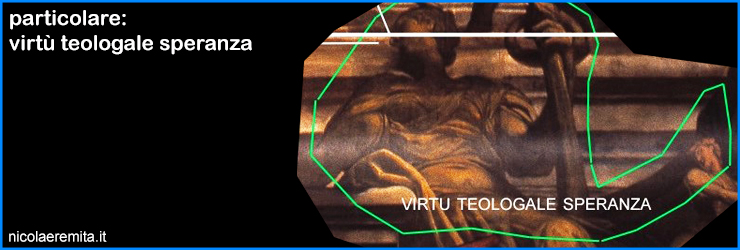

All’ingresso siamo accolti dall’Arcangelo Gabriele con i caratteristici gigli; sopra siedono le virtù teologali la Fede col calice e la Speranza con l’ancora; la Carità è nella parte interna del primo rettangolo perché è al di fuori delle allegorie, essendo parte viva dell’esperienza terrena di Pantaleone.

Vi sono due ordini di lettura, il primo è quello dal basso verso l’alto secondo la prospettiva; il secondo è quello che segue le immagini ordinate in distinti gruppi o scene che si rimandano reciprocamente.

Il primo ordine di lettura, quello prospettico, colloca le questioni umane e pagane tra i due rettangoli e le questioni divine oltre il secondo rettangolo fino al centro del soffitto; mentre figure allegoriche sono poste in basso, al di fuori del primo rettangolo e servono per arricchire di significati morali quanto avviene al di sopra. Esse sono figure che non partecipano allo svolgimento dei fatti; sono la fede, la speranza, l’orgoglio, la furia, la giustizia, la pace, l’Arcangelo Gabriele.

Partiamo quindi dalle scene contenute tra i due rettangoli: le questioni umane e pagane.

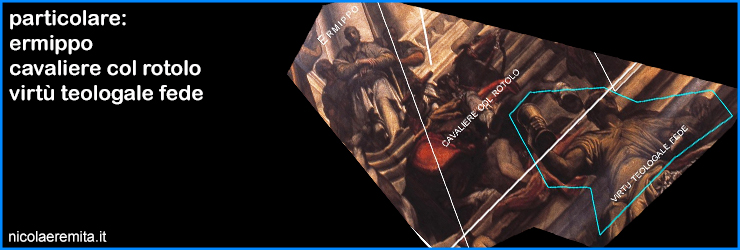

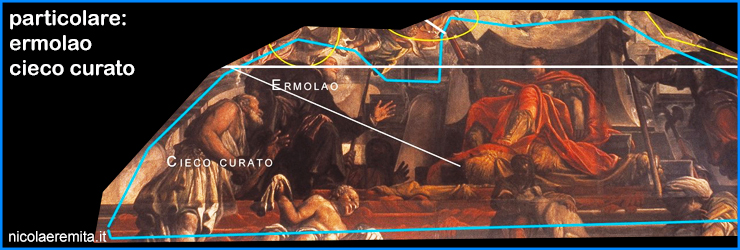

Ecco la scena sulla destra che è stata riquadrata in celeste. Si scorgono tre figure, l’imperatore Galerio Massimiano che, vestito di porpora, siede sul trono; questo seggio ed il suo stesso volto sono oscuri e avvolti nella tetra penombra perché egli ed il suo impero sono lontani dalla grazia di Dio e dalla luce della fede. Egli, con la mano destra porge una pergamena, che contiene la condanna a morte di Pantaleone. Le altre figure presenti sono Ermolao, il vecchio vestito di scuro che ha condotto Pantaleone alla cura dei malati con la fede cristiana, ed un altro anziano vestito di stracci e cieco, che testimonia degli atti di guarigione che il santo ha condotto sotto i buoni auspici della fede. Al di sotto di questa scena ed al di fuori del primo rettangolo si trovano due simboli allegorici: la pace e la giustizia, dipinti in piena luce bianca perché trionfano a compensazione dell’orribile sentenza del miscredente Imperatore.

Il rotolo che tiene in mano Galerio è proteso verso l’alto ed indica la scena seguente, possiamo quindi tracciare una linea immaginaria che ci guida e ci porta al cospetto di un cavaliere con armatura e drappo d’ermellino che trattiene in mano il medesimo rotolo, quasi lo avesse appena ricevuto per posta pneumatica. Costui è il potere esecutivo che deve far eseguire la condanna. Anche questa figura è rappresentata in tinte fosche, il busto ed il capo sono invisibili perché prospetticamente coperti dal nerboruto braccio e dalla grezza mano che trattiene il rotolo; come vedete essa è in penombra mentre in piena luce l’ermellino che drappeggia il cavallo.

Di fronte al cavaliere si trovano delle figure: la prima è un araldo o banditore che annuncia la pena con una buccina mentre nella mano sinistra tiene una lancia che preannuncia un fatto di sangue, la lancia punta direttamente verso l’Imperatore ad indicare che il fatto ha tale provenienza, la buccina invece punta verso la scena dei supplizi cui sarà presto sottoposto Pantaleone.

Le altre figure, riquadrate di viola, sono poveri mendicanti afflitti ammalati che testimoniano delle opere di bene del futuro santo.

In particolare vediamo anche delle figure con delle lance ed un vessillo perfettamente verticali; probabilmente a simboleggiare il combattimento spirituale che ha portato Pantaleone alla conquista della verità della fede che cura ogni male. Il vessillo, per la colorazione gialla ed alcuni segni che riporta, potrebbe essere simbolo del potere temporale della Chiesa che qui giace senza alito di vento che lo sostenga essendo in corso un delitto contro la cristianità. La posizione verticale di questi oggetti porta lo sguardo al Regno dei Cieli.

Più a destra ancora si trova un altro cavaliere con armatura ma privo di armi, che porge la mano ad un sofferente in segno di aiuto, anche questo sofferente tiene una lunga lancia puntata verso l’ultraterreno. Ciò simboleggia che solamente la carità apre le porte del paradiso. Essa è l’unica vera “arma” ( vedi lancia ) pacifica per conquistare la gioia eterna. Ed ecco infatti la carità rappresentata appena sotto e riquadrata in blu; è simboleggiata da una donna con un bimbo in braccio, le sue vesti sono bianche e gialle ancora a simboleggiare la Chiesa e la santità.

Dietro al cavaliere con il rotolo si vede un uomo portato in catene; si tratta di Ermippo o di Ermocrate, i seguaci di Pantaleone.

Quindi la scena si sposta al centro e verso l’alto dove si scorge una scalinata sulla cui cima siede Pantaleone quasi fosse un Re anch’egli; qui un riferimento al Cristo, Re dei Giudei. È circondato da alcune figure che sono: alla sua destra un vecchio. È Ermolao che lo incoraggia e consola mentre Pantaleone gli porge la mano in segno di benevolenza. Gli altri sono i suoi aguzzini che gli mostrano gli strumenti della tortura o lo dileggiano invitandolo a scendere verso il patibolo. Vedete cerchiate di giallo il bastone, le tenaglie, la spada. A condurci otticamente verso Pantaleone sono le virtù teologali che insieme al santo formano un triangolo, simbolo della trinità. Pare una scalinata degna della divina Wanda Osiris.

Pantaleone in questa scena ha il volto terreo per la ferale notizia e con la mano sinistra richiama il conforto della fede. Gli occhi sono sbarrati e rivolti verso l’alto; la posa è ieratica.

Ritorniamo alla buccina dell’araldo. Seguendo la linea immaginaria che essa traccia ci troviamo nella parte centrale sinistra del dipinto dove si svolge la scena del supplizio riquadrata di rosso.

Due aguzzini circondano Pantaleone quello alla sua destra gli mostra una corda mentre quello alla sua sinistra lo calpesta per tenerlo fermo mentre cerca di colpirlo con un bastone, nell’altra mano tiene una tenaglia.

Questa scena è molto dinamica, quasi un inseguimento. Nelle precedenti infatti tutto era immobile. Era immobile l’Imperatore ed immobile Ermolao ed il cieco sofferente; era immobile il cavaliere col rotolo, immobile l’araldo e i sofferenti li accanto, immobile Pantaleone nel momento in cui realizza che sia immimente un atto contro la cristianità, un atto di sangue.

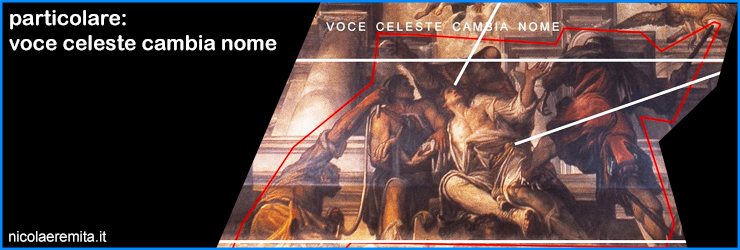

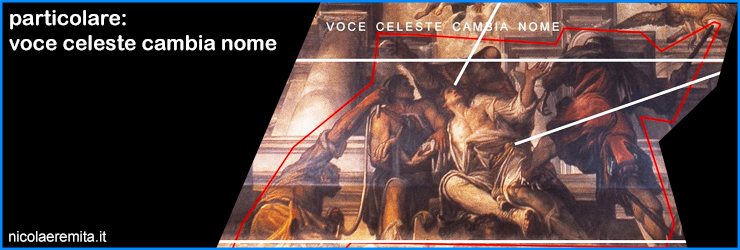

Ora invece si svolge l’azione concreta, cercano di massacrarlo di botte ma qualcosa va storto: un suo compagno lo afferra per il braccio destro cercando di allontanarlo dall’aggressore; mentre una figura appare da dietro. Si tratta di Cristo che ha preso le sembianze di Ermolao, ciò si capisce perché è vestito con una mantellina purpurea segno di sacralità. Cristo è lì per confidare a Pantaleone che il suo nome è ora diventato quello di Pantalemione ( colui che ha pietà di molti ) e per rendere vani i supplizi; la spada e la tenaglia si scioglieranno, la corda ed il bastone si spezzeranno. Questa grazia divina è un contrappasso inverso, perché Pantaleone dedicò la sua vita ad alleviare le sofferenze altrui; quindi le sue saranno parimenti alleviate. Pantaleone non vede questo anziano, ne sente solamente la voce, noi lo vediamo per necessità tecniche, essendoci ancora il muto, esattamente come nella cinematografia dei primi del novecento.

Pantaleone in questo frangente esprime proprio tutto il suo terrore, il corpo è scomposto nella contrazione e lo sguardo è decisamente rivolto verso il Regno dei Cieli, esattamente nel punto in cui c’è Cristo a braccia aperte pronto ad accoglierlo, la mano sinistra, nella medesima posa della scena precedente, chiede conforto.

Al di sotto di questa scena nella parte al di fuori del primo rettangolo si trovano due simboli allegorici: la furia e l’orgoglio, dipinti in toni foschi perché sono oppressi per aver portato al compiersi di questa empietà.

A corollario di queste scene, sempre nella zona tra i due rettangoli, ecco alcune rappresentazioni simboliche residuali: sul lato opposto a quello delle virtù teologali, riquadrato in verde, possiamo apprezzare la fine dell’idolatria. Un anziano vestito all’orientale cerca di scorgere nella penombra una statua classica ma non vi riesce; allora strattona un giovane per avere la sua attenzione ma questi resiste si volta appena e con la mano sinistra rifiuta l’invito. Nell’angolo opposto si vede la figura di Marte, ridotta a semplice statua con funzione architettonica e di color giallo, in questo caso a simboleggiare corruzione e perdizione ( gialla è anche la veste di Giuda ). Il martirio di San Pantaleone è anche il simbolo della vittoria del cristianesimo sull’idolatria. Gli Dei ormai sono oscure e mute statue. Sotto questo Marte defunto ecco nuovamente apparire la scena del guerriero con armatura, questa volta senza cavallo, che protende la mano verso il sofferente; questa scena è ripetuta anche sull’angolo sinistro rispetto alla scena del supplizio ed il cavaliere ha un corpetto giallo e si vede di spalle. Il giallo qui è simbolo di santità.

Spostiamoci ora nel secondo rettangolo, quello che contiene tutta la parte ultraterrena del dipinto.

Si tratta di un tripudio d’angeli intenti in molteplici attività e, salendo, si arriva fino alla figura di Gesù Cristo seduto proprio su una moltitudine di angeli ribollenti quasi come su una nuvola. Il Cristo apre le braccia per accogliere Pantaleone ed anche per simboleggiare il valore ed il senso del martirio nella forma della croce.

Sotto di lui altri angeli si sfogano in un concertino a suon di tiorba, violone, viola da braccio ed organetto portativo, evidenziati con i cerchi gialli, due di questi strumenti sono i preferiti di Francesco Palma. Ancor più sotto ecco altri angeli; uno in particolare con una corona d’alloro in una mano che porge proprio sopra Pantaleone nel momento in cui riceve notizia della condanna, ed un tralcio di palme nell’altra a simboleggiare il martirio. Più in basso a destra invece un angelo un poco in ombra esce quasi dal secondo rettangolo per addentrarsi nel mondo terreno al solo scopo di segnalare ed approvare il gesto di carità del guerriero senz’armi che abbiamo descritto sopra.

Spostiamoci a sinistra e individuiamo l’Arcangelo Gabriele coi gigli in mano, quindi verso l’alto a destra ecco di nuovo un angelo con la corona d’alloro ed uno con la palma, appena sopra la scena di Pantaleone assediato dagli aguzzini. La gloria è sempre presente è metatemporale. È nell’istante della consapevolezza della fine, è nella continuità dello svolgimento della passione.

Da notare l’estrema industriosità di questi angeli; indaffarati a predisporre tutto per l’arrivo del nuovo santo. La parte alta del dipinto è in pieno movimento turbinoso e luminoso ma senza alcuna colorazione azzurra; tutto è virato verso il giallo che è qui simbolo della santità e della Chiesa.

Altri angeli tuttavia sono anche impegnati in una lotta. Sopra la figura dell’Imperatore infatti c’è l’Arcangelo Michele che, con la sua spada affronta un paio di demoni dipinti nudi con delle ali da pipistrello. Questo per significare che non c’è posto nell’eternità per chi rinnega Cristo e fa del male agli amici di Dio.

Qui il discorso sul colore: nell’opera nel suo insieme le tonalità sono ridotte tra il nero, i grigi, il bianco, il rosso ed il giallo. Questo ha un significato. Si tratta di un’interiorizzazione; non è prevista alcuna apertura naturalistica perché tutto si svolge tra umano e divino. Chi offende la cristianità è condannato all’oscurità all’oblio; chi ama la cristianità è destinato all’eternità. È un confronto tra tenebre e luce; ma la luce è possibile solamente nel Regno dei Cieli, non c’è conforto terreno. I gialli hanno un ruolo duplice; essi sono simbolo della santità e della corruzione a seconda del soggetto che appartiene loro. I bianchi della giustizia e della pace sono segno di trionfo ma anche segno che questi valori sono al di là delle possibilità umane essendo il bianco simbolo del trapasso; giustizia e pace trionfano ma non appartengono al regno dei viventi. I grigi e i neri simboleggiano l’oscurità dell’idolatria e del male. Anche i rossi hanno un duplice significato: sono il simbolo del potere imperiale se indossati da Galerio e dal suo cavaliere; divengono simbolo del Padre Eterno se sono indossati dalla trasfigurazione di Cristo in Ermolao.

Qui un netto contrasto con la pittura dei Tiepolo che trattarono ampiamente le suggestioni naturalistiche, con loro Dio divenne più vicino ai fatti dell’uomo.

Notevole la complessità del lavoro, ardua la lettura dello stesso per questioni di spazio e di affollamento del dipinto. A chi era rivolta tale opera?

Nella valutazione dell’appartenenza di un lavoro al contesto dei capolavori artistici dev’essere cosiderata la capienza dei livelli di lettura. Ebbene in questo lavoro i livelli di lettura sono plurimi; ed è ciò, oltre all’innegabile abilità tecnica e compositiva, che lo consegna all’insieme delle “cose artistiche”. Questa è arte.

Il semplice legge la magnificenza, l’effetto prospettico, la vividezza del colore, lo splendore divino; egli si sofferma alla questione emotiva che è pienamente soddisfatta; anzi è sollecitata tanto da richiedere continue ripetizioni, coincidenti poi con le varie frequentazioni della Chiesa per le funzioni.

Il dotto s’addentra nei significati simbolici delle figure degli oggetti, dei colori; traendo grande appagamento nella ricerca del dettaglio della piccola sfumatura. L’erudito oltrepassa il dotto con l’ausilio della Bibbia, delle agiografie dei santi, che conosce a menadito e che può vedere in diretta ogni volta che accede al gran teatro sacro dalle Lodi Mattutine, al Vespro.